许多经典的作品,初读总是觉得茫然若失,寻寻觅觅只能发现自己不相匹配的努力。洛丽塔原作如此,也许那时候我只是想找一本秘密激情的自白书。62版的洛丽塔更是如此,库布里克的冷峻黑白处理直接把我劝退。多年后的今天,当我重新进入62版的《洛丽塔》,才发现这部影片可能是库神最被低估的作品之一。以下的文字是我在观影中的一些浮想随笔,没看过全片的读者慎入哦。

导览,本篇文章内含:

1·谋杀的戏剧回环

2·不是电影符号,而是电影道具

3·可以杀死画作,但杀不了图像

4·戒指与手的视觉装置

5·道具与游戏规则

6·洛丽塔作为活玩具

预先张扬的谋杀

片中唯一可称突兀的画外音来自亨伯特对一把枪的冥想。影片中的亨伯特蛮可以在端详枪支之后便慢慢挪步到浴室门前并在犹疑中放下手枪,而这并不会破坏影片叙事的完整性。既然影片整体上在人物交互中维持了一种对于表象的忠实,那么这是否是个多余的戏码?抑或是个蹩脚的插叙?

内心独白

但如若我们审视全片,恰好没有发现作为结果的谋杀。谋杀总是预先就在了,暴力的鲜血在影片的一开始就流尽了,它只起到为结尾迷雾朦胧的道路提供导向和意义的作用,因此拥有一种如梦的品质。(正如我们追溯欲望的源起,它也总是预先就在了。)

当亨伯特在卧室中想出那一套完美的谋杀时,黑兹太太已经不可避免地被宣告死亡:首先是死于情人的心,再是死于那本日记,最后才是死于车祸。

再没有什么能把守秘密,有些事物在黑夜中消失。影片中的人物总是无门而入,物品经常不翼而飞:前一秒还锁闭的抽屉下一秒便被打开阅读;客厅的黑暗中首先传来心理医生的声音;洛丽塔在医院的突然失踪等等。“无门而入”,这在库布里克电影中是伟大的省略修辞/不断回归的主题。

奎尔蒂就以为亨伯特仅是另一个无门而入的无赖,作为一个成功的悲剧、喜剧作家兼电视剧编剧,他不能接受的是亨伯特要求在此处上演的戏码如此“不合时宜”,缺乏任何可辨明的意义,与此相对的则是亨伯特哀婉的复仇激情:他深知自己在遇见洛丽塔之后就落此罗网,如今在自导自演戏剧的最后一章,一个少女的阴影领他首尾相衔。简言之,这是60年代的《好莱坞往事》。

演出的道具

《洛丽塔》的世界从一开始就是一个被“艺术”所环绕的世界,奎尔蒂宅邸中的珍玩大赏、黑兹太太附庸风雅的复制品收藏,洛丽塔的生活充斥着无比繁复的游戏规则和种类繁多的文化消费品。对亨伯特来说,整个欧洲的精华都能在美国找到一个缩略滑稽的翻版,它们被包装在糖果纸的香氛之中待价而沽。如果我们认定库布里克的《洛丽塔》是对美国中产生活和欧洲无良知识分子的无情揭露,那么它是否可以被理解为一出精心包装的符号檄文?

因挤压而鸣响的琴

在以上这一幕中,黑兹太太将亨伯特压在墙上,背后的琴被挤压发出声响,这杂音丝毫不能被拆解为任何符号,但却正与黑兹太太的热情相呼应。这把琴被置放在行为者的近处,由此担纲了一曲非自愿的独奏。

在肯达尔·沃尔顿的再现理论中,构成一切再现艺术基础的是作为“扮假作真游戏”的摹仿,艺术物作为道具(prop)的品质在于它能够引导我们走向虚构事实的建构,究其本性而言不需要任何相似性或是语言符号的加持。它们漫不经心地存在于人的周围,时而被观赏,时而被撞倒,时而在心灵中酿成一幕未曾料想的大剧。

请容许我回到上一个话题中的物件:一把枪是艺术品吗?或者,一把枪是玩具吗?也许两者都不是,也许两者皆是。影片中抽屉里的这把枪,照黑兹太太的说法,是已故的黑兹先生遗留下的一件“神圣的武器”、一件“悲剧的珍宝”。这浪漫的女人呵,用枪模仿着于连向玛蒂尔达取下剑的戏码,权当这是忠诚与爱欲的乖张宣示,当她看到亨伯特的瞳孔瞬间明亮起来,却想不到是为了别故。

这把枪无意成为任何“麦高芬”,黑兹太太将它作为一件戏剧性的物件珍藏,但她绝料想不到它竟真地成了一幕“悲剧”的道具。艺术物模棱两可的属性在此显露无疑——它总是有用处的。也许库布里克在这部影片中所追问的是:艺术物(Art objects)何为?

画作之死

正如在活动影像的世界中,一幅画从来不仅仅是一幅画,毋宁说是巨大轮轴转动中的一个齿轮,抑或咬合在它所在的环境里,抑或吸附于主体的念想中。银幕上的画和人一样是被放映机击打在银幕上的光粒子,它不再以关于世界的静止编码的形式出现,而是化作卢克莱修所说的“飞行的拟像”(flying similacrum),因此得以整合进广义的行动系统之中。

库布里克在开头处的处理极其耐人寻味:奎尔蒂隐蔽在一幅画作的背面,亨伯特的子弹穿透画作击中了他。此处艺术家与艺术物的形象巧妙地重叠,随着艺术家的声音淡出,镜头中只留下一张被击碎的少女脸孔。

被破坏的少女肖像

如果我们思考一个艺术家的欲望,他从事创造的工作,每日流连于一个个达臻至善的小宇宙,将自己的印记(siganature)盖在每一个宇宙的尽头,他是否想过有朝一日能够了无痕迹地消失在艺术品的背后?“想要消失的欲望”难道不同时也是“欲望的消失”么?

但在此处,艺术物与艺术家的欲望恰恰不能混为一谈,库布里克作了一个截然的分离:死去的是消失在画作后的艺术家,而勾起欲望的则是图像。事实上,女性并非天然就是图像再现的对象,而图像却天然就是女性。更坏的是,图像是“永生”的,毕竟一件物必须首先是要生存过才能死,不是么?

由是观之,《洛丽塔》所讲述的仍然是在观看“奥秘”过程中所萌发的欲望与恐惧,在库布里克的作品系列构筑中便丝毫不显突兀了:奇爱博士扮演的奎尔蒂的家是一幢“瞭望旅馆”,他通过谋杀(redrum)消隐在图像之中;洛丽塔是在危险航行中背叛的hal9000,她们的外表都闪烁着一层自动机般的光泽;亨伯特教授则是阿汤医生在《大开眼戒》中越轨行为的预演……

库布里克最终在《洛丽塔》中所把捉到的是某种宏大而幽微的洞察力,正因此他选择掐灭任何情涩因素的干扰,其结果是(套用友邻的短评)蓝丝绒般纤弱而诡异的叙事质感和令人切齿的细节呈现,凝结成这样一部最终风格既非黑色电影又非悬疑情涩类型,摇摆于悲剧和喜剧之间的完全个人化的影像作品。

戒指与手

马奈1879年的画作《在花园的温室中》在乔纳森·克拉里的解析中,由于不再遵循古典的视觉模式,更接近一个着意搭建的电影分镜头。马奈在画中描绘了一个貌合神离的瞬间:绅士眼帘下垂,其目光逗留在女士的轮廓周边:这是一双被精神所浸透的丰腴的手,那是一道不曾意识到被看的眼神。然而画中的两位主人公都困于暧昧的自持中,双方也许有言语的撩拨但绝不戳破。追求的意识弥散于戒指相互靠近的过程中,马奈的笔触在画中也显现为平均散漫的描摹,两人也终于顾左右而言他地流于闲谈。

马奈,1879,《在花园的温室中》

62版《洛丽塔》的特别之处在于前40分钟对美国郊区家庭的游戏场域剖析得极为精妙,其中饱含着马奈式的洞察力。

如若我们将马奈的“指环”视作某种巧妙的视觉装置,那么《洛丽塔》中此类技巧可谓俯拾皆是。例如在这一经典镜头中,视点首先聚焦于亨伯特出神的面庞,他的耳畔传来洛丽塔数数的声音,接着镜头缓慢调整焦距,将洛丽塔的运动也囊括其中,随即黑兹太太唐突入镜,为亨伯特拍下一张照片,闪光灯的运作同时终止了亨伯特的注视和洛的呼啦圈计数。

镜头调焦,呼啦圈和相机

观看与被观看的关系在诸多圆圈的嵌套中被巧妙串联,欲望的捕猎网中却只留下一些误导性的残影。

戒指,枪与各自筹划

奎尔蒂与亨伯特的谈话

奎尔蒂与亨伯特的会面也是如此,他始终背对着亨伯特,眼睛瞟向画外的虚无,微胖的手中病理般地摩挲把玩一副黑框眼镜,嘴中极快地蹦着德国味儿的英语。言语被表现为身体行为的附庸,其中并不存在任何层面上的交流。

相比于97版和纳博科夫的原作,库布里克在电影中还着重强调了手作为感官的表现性。形形色色的手,仿佛出自托尔斯泰式的观察,是个人的决定性特征:洛的手可以轻柔地翻转过来,黑兹太太戏剧性的手势,奎尔蒂痉挛般的手,除此之外,不受控制的手也揭示社交场合心照不宣的游戏规则,泄露权力和欲望的隐秘消息。

法洛夫妇与黑兹太太按住亨伯特

洛拿着一只作家手的雕塑

观影室,手的重叠

黑兹太太密闭的观影室,。银幕上的恐怖形象与观众的反应交相呼应,三人的手都成了响尾蛇富有光泽的角质环,不可控制地鸣响着欲望的信号。

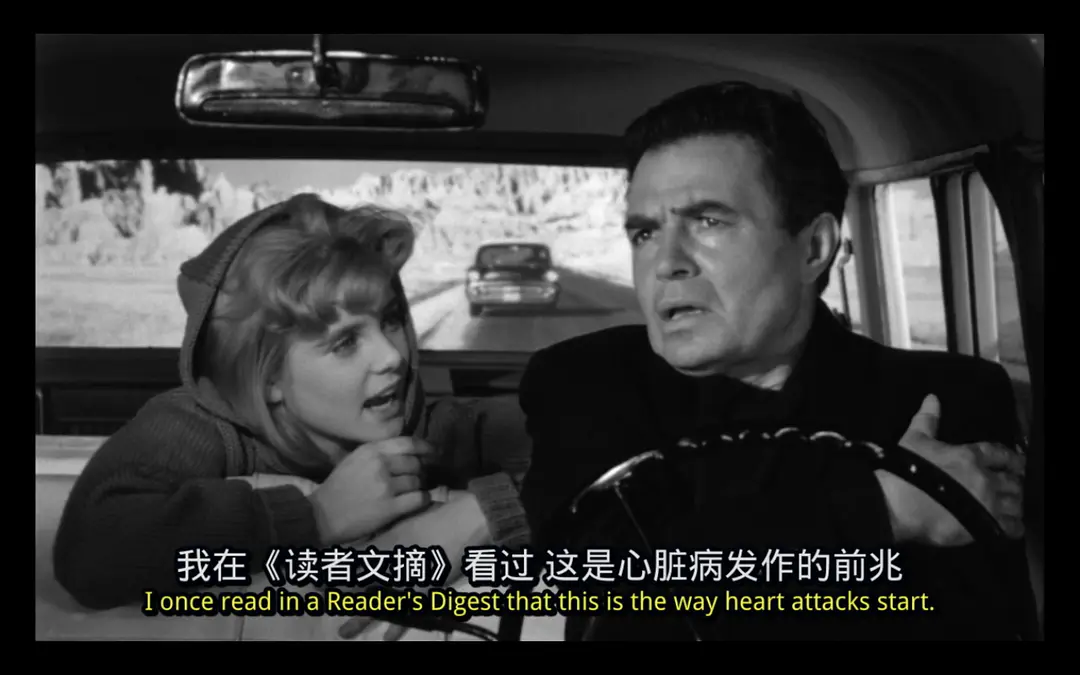

亨伯特的手在一霎那挣脱了有机身体的掌控,延着一条隐秘的“脊椎”连接起主人的病灶——亨伯特·亨伯特摸摸脸,那是牙疼;亨伯特·亨伯特捂住手臂,那是心脏病的前兆。

一切游戏皆有规则

62版电影中黑兹太太的房屋是个着意搭建的戏剧舞台,库布里克在13分钟到17分钟以摄影机跟随黑兹太太和亨伯特的脚步,毫无障碍地横越墙壁和阶梯,在几个长镜头间呈现了一个娃娃屋的完整构造,获得了一种今天可称之为韦斯·安德森式的品质——既立体又平面的空间质感。

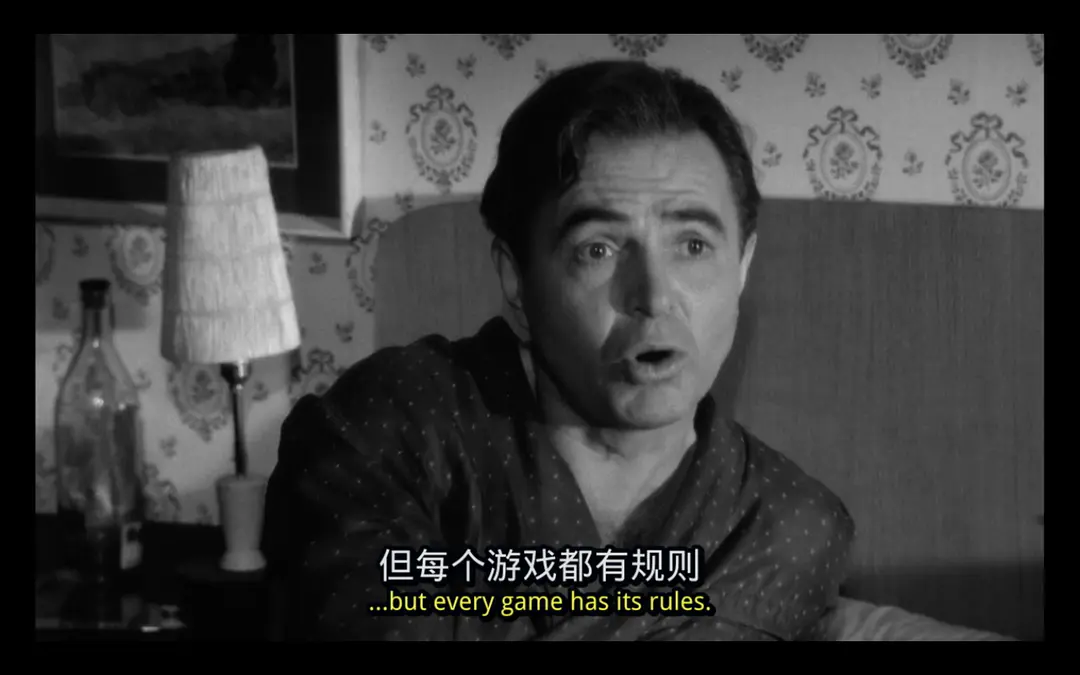

这种安排并非没有道理,塔蒂就曾以此类空间中的一切作为舞蹈元素进行调度。这是一个天生的游戏空间。在黑兹太太的家中,客厅适合舞蹈,象棋室用于演练智力游戏,电影室被视作模仿欲望的暗箱,阶梯则是一个纯粹的升降符,等级与禁令的戏码在此展开。一切游戏皆有规则,亨伯特对此心知肚明,他带着些许戏谑的温柔和埋怨加以领受。

亨伯特的游戏规则

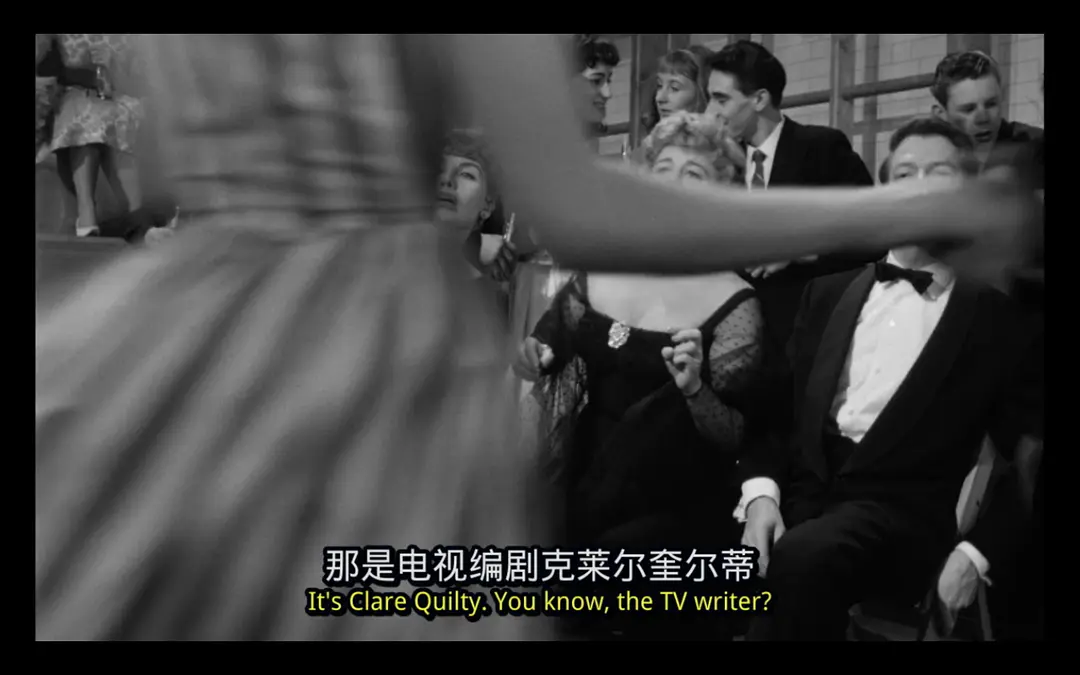

欲望的运作自然也有其法则,它从不直接指向一个可欲求的客体,而是在每一回估价中如光线般漫射,不仅仅是周围的人群能成为其导体,一切艺术物也都积极参与其中,小说和电影正是谎言、秘密与欲望的化身。亨伯特只有在黑兹太太身上看到女儿的身影,她才可堪忍受;黑兹太太在舞会上透过飞舞的裙裾看到编剧奎尔蒂,洛丽塔则在周围女生的追捧中找到奎尔蒂。在欲望的法则中,虚构即是真实。难道洛丽塔在每一个亨伯特眼中仅仅是一个性感少女吗?

玩具的哲学

波德莱尔并不满意19世纪的艺术氛围,他看到艺术在走向公共化之后迅速地成为了一种博物馆和历史主宰下涂脂抹粉的艺术。他自忖道:一个现代艺术家,难道不首先就是在现代的土壤中成长起来的么?他在1853年写作《玩具的哲学》(翻译在别的日记里),将“玩具”视为儿童接触艺术的第一种具体形式,一个孩子最初形而上的忧郁和渴望。

玩具不同于艺术,它拥有艺术所能提供的一切功能,构成了一个微缩可靠的景观世界,但从被制造到被摧毁,它们整个的生命周期紧紧地围绕着喜怒无常的孩子。

黑兹太太弯腰拾起不断被丢弃的玩具

波德莱尔随即写到了这样一个场景:在村道上一个漂亮花园的锻铁栅栏后面站着一个白皙而又饱满的孩子,穿着花里胡哨的乡间的衣服,脚边躺着一件缀满羽毛和玻璃珠子的玩具。但孩子并不关心他的玩具,其目光直直地透过栅栏的另一侧,那是一个穷孩子在向他展示一只笼子里的老鼠——一件活玩具!

然而,如若牢笼圈定了一只小鼠的活动范围并使其屈从于主人的逸乐,那个栅栏里的漂亮孩子又何尝不是一件“活玩具”呢?19世纪被誉为“儿童的世纪”,但那又同时是童年被偶像化的世纪。

洛丽塔,一件洋娃娃般的“活玩具”,她高踞在黑兹太太玩具屋的顶端。黑兹太太浪漫且笨拙,而洛丽塔则步履轻盈,每一步都行走在虚构与现实的交界之上,正因她还是个孩子,才能拥有此等宁芙的魔力。她是此世不眠不休的白日梦,她的一切行为总是比真正想说的要更多。

洛自然而然地将自己置换到爱伦坡的诗中,此否定构成了对语言秩序(亨)的肯定

亨伯特对洛丽塔的爱不正是一个孩子对玩具的爱吗,正如我们所有人一开始的那样?他的身上承载着旧世界的全部困顿,“完美的艺术品反而不能给他的精神再施以同样的温情,也不会带来同等的热念和笃信”。他所亟需的是最初点亮的生命之光、欲念之火,是他的罪恶和灵魂,这三个音节的少女。

只有到此才可以说:“洛丽塔情结”不完全属于一个男人的病态欲望,也不应完全归属于资本社会诞生的扭曲产物,它真正的土壤在彼岸的虚构世界,只要开动谎言、秘密和欲望的引擎,情爱游戏的生成法则便自然盖过此世的道德律令。

司汤达的话语回荡耳边:“美是对幸福的承诺”。诚然,洛丽塔是如此一张空头支票,她激发幻想却丝毫不具有幻想所指示的品质,甚或在她身上焕发的一切美好都与她自身无关。

洛丽塔是一件活着的道具(prop),她的存在只会使虚构事实无止境地增殖,她一会儿就摇身变为整个舞台的主演,一个人何以拯救舞台上即将死去的公主?既然将其救下,她就不是公主。对于亨伯特而言,那被传统文学称之为“嫉妒”的情感无非是如此:一点想象就可以做出一个指控,一个图像就可以建立一层关联。你捉住了一只青鸟想将它纳入自己的世界,结果一觉醒来却发现整个世界化为了一只青鸟。

就假设她有叔叔吧

62版相较于97版的美德就在于,亨伯特并没有真的在大雨和潮湿的镜头群中走向疯癫和幻觉,他始终维持着定量的清醒,只不过他所想象的一切戏码是如此栩栩如生,派生的执念也随之而来,以至于整个真实世界都经历了这一微缩化和黑匣化的进程,什么样的“疯狂”可加以概括。试想,在“着魔的猎手”亨伯特潜逃、强奸和囚禁背后找到的促成道具竟是「洋娃娃和玩具车」,这不是既可笑又可悲么。

洋娃娃与玩具车

(也许纳博科夫的妙处便是写出了在罪恶中逐步显现的专注与无邪。)

无人知晓洛丽塔想要什么,就如无人知道那幅少女的肖像所投来的目光:画布后面并没有你想要的,只有你以为她让你想要的,几颗子弹也许是痊愈的最低开销。此时唯余沉默。